L’arrêt maladie survenant pendant les congés payés peut ouvrir droit à un report (n° 23-22.732)

Les juges français considéraient jusqu’à présent que lorsqu’un salarié tombait malade au cours de ses congés payés, il ne pouvait prétendre à un report (Cass. soc. 4 déc. 1996, n° 93-44.907).

Cette solution reposait sur le principe chronologique : le contrat de travail du salarié étant suspendu pendant ses congés, il ne pouvait l’être pour un autre motif tel que celui de la maladie. Par voie de conséquence, le salarié ne pouvait prétendre à récupérer ses congés entachés par la maladie.

Cette solution était contraire à la position de la CJUE posée depuis 2012 (CJUE, 21 juin 2012 Asociacion National de Grandes Empresas de Distribucion (ANGERD, C-78/11)) et la France avait récemment été invitée à se mettre en conformité par la Commission Européenne.

Il était inéluctable qu’une correction allait se produire.

Par souci d’intelligibilité, il aurait probablement été pertinent que le législateur s’empare de cette question lors de son intervention dans le cadre de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière (…) de droit social.

C’est chose faite et la solution est désormais clairement posée : « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».

En pratique, la mise en jeu de cette nouvelle solution imposera :

► Pour le salarié : une notification à l’employeur de son arrêt maladie pour bénéficier d’un report ;

► Pour l’employeur : en cas d’impossibilité de prise des congés reportés sur la période de prise des congés payés, le respect de la procédure d’information prévue à l’article L. 3141-19-3 du code du travail.

La portée réelle du changement doit néanmoins être relativisée :

- Les salariés en arrêts longue durée bénéficiaient déjà du report de leurs congés ;

- Le délai de carence en cas d’arrêt maladie de 3 jours – qui pourrait prochainement être étendu à 8 jours – restreint l’« intérêt » d’un tel report pour le salarié soucieux de bénéficier du maintien de sa rémunération.

Les cas d’application devraient donc, selon toute vraisemblance, rester marginaux. Il n’en reste pas moins que les outils de paie devront intégrer cette nouveauté.

Intégration des jours de congés payés dans le calcul des heures supplémentaires (n° 23-14.455)

En matière de durée du travail, et en dehors de tout aménagement, le principe est celui du décompte hebdomadaire et toute heure accomplie au-delà de la 35ème heure déclenche la majoration de salaire au titre des heures supplémentaire.

Sur le fondement des articles L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail, la Cour de cassation a toujours adopté une approche littérale de ces textes : à défaut de disposition légale, conventionnelle ou d’usage, seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte (Cass. soc. 1er décembre 2004 n°02-21.304).

Les congés payés n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, ils n’étaient pas pris en compte pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La conséquence ? Les semaines affectées de congés payés ne déclenchaient pas d’heures supplémentaires, le plancher des 35 heures de travail effectif n’étant jamais (ou rarement) atteint.

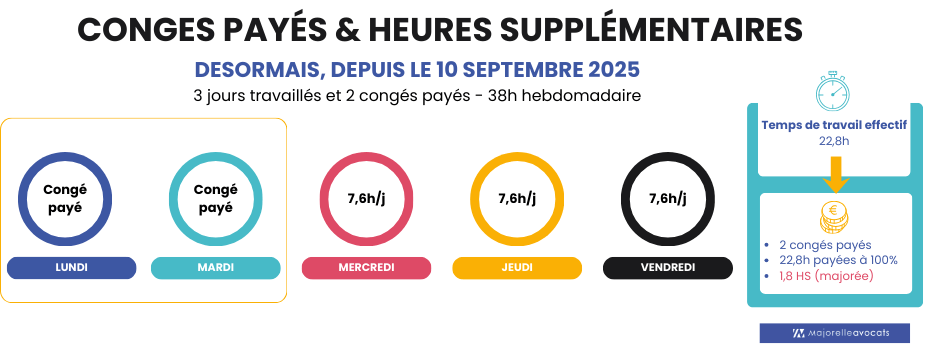

Prenons l’exemple d’un salarié dont la durée hebdomadaire est de 38 heures, incluant donc 3 heures supplémentaires :

Dans l’hypothèse où ce dernier posait des congés payés au cours d’une semaine, il perdait la majoration associée aux heures supplémentaires réalisées :

La CJUE avait censuré une telle méthode de calcul, estimant qu’elle revenait à dissuader le salarié de poser librement ses congés payés au regard de la perte financière occasionnée (CJUE, 6 novembre 2018, n° C-619/16, Kreuziger).

La Cour de cassation s’aligne donc avec cette position.

Comme elle l’avait déjà fait dans ses arrêts du 13 septembre 2023, elle écarte partiellement les dispositions du code du travail jugées incompatibles – ici, l’article L. 3121-28 – pour retenir que pour les salariés dont la durée du travail s’apprécie sur un cadre hebdomadaire, les congés payés doivent être pris en compte pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dans l’exemple ci-dessus, la conséquence pratique pour le salarié est immédiate, les congés ne font plus obstacle au déclenchement des heures supplémentaires :

Quelles conséquences pour les entreprises ?

Afin d’appréhender les conséquences de cet arrêt, il est utile de rappeler que la nouveauté s’applique au salarié :

- dont la durée du travail est appréciée sur la semaine (excluant les salariés dont la durée est appréhendée sur une autre période (mensuelle, annuelle etc.) ou selon une modalité (convention de forfait)),

- qui poserait des jours de congés payés sur une partie de la semaine uniquement (le plus souvent, les congés sont posés sur des semaines entières),

- et amené à travailler – schématiquement – plus de 7 heures au cours de l’une des journées de travail, sans possibilité de compenser.

Fort heureusement, cette situation est donc bien circonscrite.

Les entreprises concernées sont principalement celles dont la durée de travail de travail de leurs salariés est fixée au-delà de 35 heures et intègre donc des heures supplémentaires dites « structurelles ».

Néanmoins et quoi qu’il en soit, un contrôle du paramétrage de l’outil de paie s’impose concernant le déclenchement des heures supplémentaires afin d’assurer une mise en conformité pour l’avenir.

Quelles conséquences pour le passé ?

Il semble hautement improbable que cette solution déclenche une vague de demande de régularisation voire de contentieux en rappel de congés payés, comme cela avait été le cas à la suite des arrêts du 13 septembre 2023.

Il nous semble donc possible de procéder au cas par cas, tout en conservant à l’esprit que des précisions de l’administration étant susceptibles d’intervenir concernant l’étendue de la rétroactivité ou sur le traitement social et fiscal de ces heures supplémentaires.

En revanche, cette solution se répercutera plus probablement sur le contentieux des heures supplémentaires, tel que dans l’espèce de l’arrêt commenté. L’employeur ne pourra minorer les demandes de paiement d’heures supplémentaire sur ce fondement.